Obwohl Deutschland über enorme Wasserressourcen verfügt, wird seit Jahrzehnten darüber diskutiert und politisch gesteuert, wie die Nutzung von Wasser bepreist werden soll. Im Fokus steht dabei die sogenannte Wassersteuer, die offiziell als Wasserentnahmeentgelt bezeichnet wird. Dieser Blogbeitrag gibt einen sachlichen Überblick über die Hintergründe der Wassersteuer in Deutschland, ihren rechtlichen Rahmen, ihre Auswirkungen auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt sowie internationale Vergleiche. Zudem werden zentrale Kritikpunkte und Kontroversen beleuchtet, beispielsweise die Frage, wer von der Wassersteuer profitiert oder benachteiligt wird.

Inhaltsübersicht

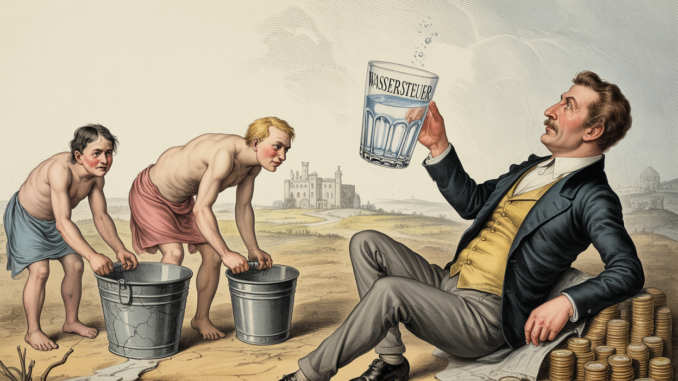

Geschichtlicher Hintergrund der Wassersteuer

Die Ursprünge der deutschen Wassersteuer reichen bis ins späte 20. Jahrhundert zurück. Bereits 1988 führte Baden-Württemberg als erstes Bundesland eine Abgabe auf Wasserentnahmen ein, die umgangssprachlich als „Wasserpfennig“ bezeichnet wurde. In den Folgejahren zogen weitere Länder nach. Berlin folgte 1989 und Anfang der 1990er Jahre führten etwa Bremen, Niedersachsen und Sachsen entsprechende Entgelte ein. Hintergrund für die Einführung war das damals wachsende Umweltbewusstsein. Man erkannte, dass Wasser als kostbares öffentliches Gut nicht unbegrenzt und kostenlos entnommen werden sollte.

Durch einen Preis für Wasserentnahmen sollte die Ressource Wasser wertgeschätzt und geschützt werden. Dieses Prinzip entspricht dem Verursacherprinzip: Wer die gemeinsame Ressource nutzt, soll für potenzielle ökologische Folgen oder nötige Schutzmaßnahmen aufkommen.

Die Wasserentnahmeabgabe wurde politisch oft von umweltbewussten Kräften initiiert. So führte beispielsweise eine rot-grüne Landesregierung in Hessen Anfang der 1990er Jahre eine Grundwasserabgabe ein, die jedoch später unter der CDU-Regierung von Roland Koch wieder abgeschafft wurde. Als Begründung für die Abschaffung im Jahr 2003 wurde auf wirtschaftliche Nachteile hingewiesen. Es wurde befürchtet, dass es zu Wettbewerbsverzerrungen zulasten der heimischen Betriebe gegenüber Standorten in Bundesländern ohne Wasserabgabe kommen könnte. Dieses Auf und Ab in Hessen zeigt exemplarisch die kontroverse politische Geschichte der Wassersteuer. In anderen Ländern hingegen blieb die Abgabe stabil bestehen. Bis Ende der 2000er Jahre hatten schließlich die meisten Bundesländer ein solches Entgelt eingeführt.

Das Ziel war dabei stets ein Doppeleffekt: Einerseits sollten Mehreinnahmen generiert werden, um Wasser- und Umweltschutz zu finanzieren, andererseits sollten Nutzer durch den Preis zu einem sparsamen Umgang mit Wasser angehalten werden – ein typisches Element einer ökologischen Steuerreform.

![]()

Aktueller rechtlicher Rahmen der Wassersteuer

In Deutschland ist die Wassersteuer keine einheitliche Bundessteuer, sondern wird auf Länderebene geregelt. Jedes Bundesland kann per Landeswassergesetz oder eigenem Gesetz über das Entgelt für die Entnahme von Grund- und Oberflächenwasser festlegen, ob und in welcher Höhe ein Entgelt für die Entnahme von Grund- und Oberflächenwasser erhoben wird. Der Begriff „Wassersteuer” ist dabei umgangssprachlich – rechtlich handelt es sich in der Regel um ein Gebühren- oder Abgabensystem, das an eine erteilte Wasserentnahmegenehmigung gekoppelt ist. Grundlage ist dabei die EU-Wasserrahmenrichtlinie, die von den Mitgliedstaaten Kostendeckung und die Einbeziehung von Umweltkosten in die Wassernutzung verlangt. Eine direkte Vorschreibung einer Wasserentnahmeabgabe durch eine Bundesgesetzgebung existiert allerdings nicht – das Wassermanagement fällt in die Zuständigkeit der Länder.

Derzeit erheben 13 der 16 Bundesländer ein Wasserentnahmeentgelt, das sich in der Ausgestaltung unterscheidet. Siehe auch: Tabelle Wasserentnahmeentgelte der Länder: Stand: 2022

Bayern, Hessen und Thüringen erheben diese Abgabe bislang (Stand 2024) nicht. In Bayern und Hessen wird eine Einführung jedoch inzwischen diskutiert, insbesondere vor dem Hintergrund häufiger Dürresommer und sinkender Grundwasserpegel. In Thüringen wurde ein erster Anlauf im Jahr 2012 nach massivem Widerstand gestoppt (dazu unten mehr). Die vorhandenen Landesregelungen unterscheiden sich teils deutlich: So variieren die Entgeltsätze pro Kubikmeter Wasser je nach Bundesland und Verwendungszweck enorm. Beispielsweise zahlen Wasserversorger in Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt rund 5 Cent pro Kubikmeter, während in Berlin mit 31 Cent pro Kubikmeter der höchste Satz gilt. Viele Länder liegen im Bereich von etwa 5 bis 15 Cent. Neben Berlin erhebt auch Hamburg mit rund 18,5 Cent einen sehr hohen Satz. Diese Unterschiede resultieren aus den unterschiedlichen politischen Gewichtungen und Wasserhaushaltslagen der Länder.

Auch innerhalb der Landesgesetze gibt es diverse Differenzierungen und Ausnahmen. Häufig wird unterschieden, ob das Wasser aus Grundwasser oder aus Oberflächengewässern entnommen wird. Für bestimmte Nutzungen gelten dann teils niedrigere Entgelte. So wird beispielsweise in mehreren Ländern Kühlwasser für Kraftwerke deutlich geringer bepreist (in Nordrhein-Westfalen etwa nur 0,3 Cent pro Kubikmeter bei Durchlaufkühlung), da es größtenteils wieder in den Kreislauf zurückfließt.

In Mecklenburg-Vorpommern wird das Entgelt sogar auf ein Zehntel des Satzes ermäßigt, wenn das entnommene Wasser nahezu vollständig (mit weniger als einem Prozent Verlust) ins ursprüngliche Gewässer zurückgeleitet wird. Oft sind auch Bagatellmengen ausgenommen – wer nur sehr geringe Mengen (z. B. unter 2.000 m³ pro Jahr) entnimmt, muss keine Gebühren zahlen. Die landwirtschaftliche Beregnung und Wassernutzung in der Landwirtschaft waren lange Zeit vielfach ausgenommen oder begünstigt. Allerdings gibt es hier Änderungen: Einige Länder wie Niedersachsen, Sachsen oder Sachsen-Anhalt erheben bereits Gebühren für Bewässerungswasser, während Baden-Württemberg oder Bayern landwirtschaftliche Entnahmen noch gebührenfrei stellen. Rheinland-Pfalz hat zum 1. Januar 2024 erstmals ein Wasserentnahmeentgelt für die Landwirtschaft eingeführt – ein deutliches Signal in Richtung einer umfassenderen Bepreisung aller Wassernutzungen.

Rechtsgrundlage und Verwaltung: Wer Wasser entnehmen möchte (über die übliche Trinkwasserversorgung hinaus), benötigt eine behördliche Erlaubnis. Die Entnahmeentgelte werden in der Regel jährlich anhand der gemeldeten Wassermengen festgesetzt. Unternehmen oder Versorger müssen die von ihnen geförderten Kubikmeter melden und daraufhin den entsprechenden Betrag an das Land abführen. In einigen Bundesländern sind die Einnahmen zweckgebunden für Wasser- und Naturschutzmaßnahmen zu verwenden, beispielsweise für Projekte zur Gewässerrenaturierung oder zum Schutz des Grundwassers. So schreibt beispielsweise Nordrhein-Westfalen vor, dass die Einnahmen seit 2006 in Maßnahmen zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie fließen. Andere Länder führen die Gelder (ganz oder teilweise) in den allgemeinen Haushalt ab. Insgesamt wurden für das Jahr 2024 in den Ländern mit Wasserentnahmeentgelt Einnahmen in Höhe von rund 453 Millionen Euro veranschlagt – Gelder, die je nach Bundesland unterschiedlich verteilt und verwendet werden.

Auswirkungen: Wirtschaftlich, sozial und ökologisch

Die Einführung der Wassersteuer hat verschiedene wirtschaftliche, soziale und ökologische Auswirkungen.

Aus wirtschaftlicher Sicht bedeutet das Entgelt zunächst eine zusätzliche Kostenbelastung für alle größeren Wassernutzer. Besonders betroffen sind Industrie und Gewerbe, da sie den überwiegenden Teil des Wassers in Deutschland verbrauchen. Laut Umweltbundesamt entfallen rund 71 % des gesamten Wasserverbrauchs in Deutschland auf Industrie und Gewerbe, beispielsweise für Kühlzwecke in Kraftwerken, für Produktionsprozesse oder zur Reinigung von Anlagen. Für diese Betriebe war Wasser traditionell ein sehr günstiger Produktionsfaktor, insbesondere wenn sie eigenes Brunnen- oder Flusswasser nutzen durften. Die Wasserabgaben erhöhen nun die betrieblichen Kosten geringfügig. In Ländern mit hohen Entgeltsätzen wie Berlin kann dies merklich ins Gewicht fallen, während es in Ländern mit 5 Cent pro m³ eher moderat bleibt. Oftmals werden die Entgelte von Wasserversorgern in die Trinkwasserpreise einkalkuliert, sodass letztlich auch Haushalte einen kleinen Anteil davon über ihre Wasserrechnung tragen. Allerdings sind die Beträge pro Haushalt überschaubar: 10 Cent pro Kubikmeter in Baden-Württemberg entsprechen beispielsweise für einen durchschnittlichen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von rund 40 m³ etwa 4 € im Jahr. Sozial gesehen ist die Wassersteuer für Bürgerinnen und Bürger daher keine große finanzielle Last, sie wirkt aber als Instrument, um ein Bewusstsein für den Wert des Wassers zu schaffen.

Aus ökologischer Sicht soll die Bepreisung einen Lenkungseffekt erzielen.

Wenn Wasser einen Preis hat, besteht ein Anreiz, wassersparende Technologien einzusetzen und unnötigen Verbrauch zu vermeiden. Dieser Effekt ist vorhanden, allerdings begrenzt. Wasser ist – anders als Energie – für viele industrielle Prozesse nur schwer substituierbar und macht bislang nur einen geringen Anteil an den Gesamtkosten aus. Laut Studien würde selbst eine Verdopplung des Wasserpreises den Verbrauch nur um etwa 15 % senken. Die Nachfrage reagiert also relativ unelastisch. Dennoch haben einige Unternehmen aufgrund der Abgabe Optimierungen vorgenommen, etwa indem sie Kreislaufführungen installiert haben, um Wasser mehrfach zu nutzen, oder indem sie Verluste (z. B. Verdunstung) reduziert haben. Langfristig könnten höhere Entgelte auch Innovationen fördern, beispielsweise effizientere Kühlmethoden, die zugleich Energie sparen.

Ein wichtiger ökologischer Aspekt ist die Verwendung der Einnahmen.

In vielen Bundesländern fließt ein erheblicher Teil der Gelder in Wasserschutzprojekte. So werden beispielsweise Landwirte aus den Entgelten entschädigt bzw. unterstützt, wenn sie besonders umweltschonend wirtschaften und dadurch das Grundwasser vor Verunreinigung schützen. Dieses kooperative Modell, das oft in Form von sogenannten Wasserschutzkooperationen umgesetzt wird, hilft, den Nitrateintrag ins Grundwasser zu verringern, und kommt somit dem Trinkwasserschutz zugute. Die Wassersteuer fungiert hier gewissermaßen als Kreislauf: Die Wasserentnehmer zahlen, das Geld fließt in Maßnahmen, die die Wasserqualität sichern, wovon wiederum alle profitieren. In einigen Ländern (z. B. NRW) können Wasserversorger solche Ausgaben für Gewässerschutz sogar direkt von ihrer Abgabeschuld abziehen. Dieses Modell wird als Ökorabatt bezeichnet. Positiv ist auch, dass die Abgabe das Bewusstsein schärft: Wasser erscheint nicht mehr als völlig kostenlose, unbegrenzt verfügbare Ressource, sondern als Gemeingut, mit dem sorgfältig umgegangen werden muss. Angesichts zunehmender Dürreperioden und Nutzungskonflikte zwischen Trinkwasserversorgung, Landwirtschaft, Industrie und Ökosystemen rückt dieser Aspekt immer mehr in den Vordergrund.

Vergleich mit der Wasserbesteuerung in anderen Ländern

Wie steht Deutschland mit seiner Wassersteuer im internationalen Vergleich da?

Grundsätzlich folgt die deutsche Praxis der Empfehlung der EU, Wasserressourcen durch ökonomische Instrumente zu schützen. Viele europäische Länder haben ähnliche Grundprinzipien etabliert, wenngleich die konkrete Ausgestaltung stark variiert. Ein direkter Vergleich ist jedoch schwierig, da das Wassermanagement oft auf lokaler oder regionaler Ebene geregelt ist. Einige Beispiele: In Frankreich gibt es seit Langem Abgaben auf Wasserentnahme und Abwasser, die von regionalen Wasserschutzagenturen erhoben und für Gewässerschutzprojekte genutzt werden. Diese funktionieren ähnlich wie die deutschen Entgelte, sind aber in die Wasserrechnung integriert. In Großbritannien gibt es ein System der sogenannten Abstraction Charges: Wer größere Wassermengen entnimmt, benötigt eine Lizenz und zahlt Gebühren an die Umweltbehörde. Die Höhe dieser Gebühren richtet sich nach der entnommenen Menge und der Art der Nutzung (Trinkwasser, Industrie, Bewässerung etc.).

Bemerkenswert ist, dass selbst in wasserreicheren Ländern wie den Niederlanden zeitweise eine nationale Grundwassersteuer existierte.

Die Niederlande führten eine solche Steuer in den 1990er Jahren ein, schafften sie aber um 2012 wieder ab – unter anderem, um die Kosten für Unternehmen zu senken und Bürokratie abzubauen. Dies zeigt, dass die Balance zwischen Umweltabgaben und wirtschaftlicher Verträglichkeit überall ein Thema ist. In vielen EU-Staaten werden landwirtschaftliche Beregnungen übrigens ähnlich wie in Deutschland teils gebührenfrei gestellt oder stark subventioniert, da die Lebensmittelproduktion als sehr wichtig erachtet wird. Allerdings wächst europaweit der Druck, auch in der Landwirtschaft effizienter mit Wasser umzugehen, da der Klimawandel vermehrt Dürren mit sich bringen soll.

Weltweit gibt es sehr unterschiedliche Modelle. Einige Länder setzen stärker auf staatliche Kontingentierung, also strikte Limits statt Preise, andere auf Marktmechanismen.

In Australien existiert beispielsweise ein Water-Trading-System: Wasserrechte können gehandelt werden, sodass bei Knappheit der wirtschaftliche Wert des Wassers sichtbar wird. In Teilen der USA basiert die Wassernutzung auf historischen Wasserrechten. Dort wird oft kein Entnahmeentgelt erhoben, sodass Wasser sehr günstig ist und teilweise übernutzt wird. Erst bei akuter Knappheit (zum Beispiel im Westen der USA) beginnen manche Regionen, Gebühren zu erheben oder Handelssysteme einzuführen, um die Verteilung effizienter zu gestalten. Insgesamt lässt sich sagen, dass die Wasserentnahmeentgelte in Deutschland im Mittelfeld liegen: Es wird ein Preis signalisiert, der jedoch international betrachtet niedrig ist. In vielen anderen Ländern gelten ähnlich geringe Sätze oder es werden gar keine Entgelte für Industrie und Großverbraucher erhoben. Gleichzeitig gilt Deutschland aufgrund der Zweckbindung vieler Einnahmen für den Gewässerschutz als Beispiel dafür, wie Einnahmen sinnvoll reinvestiert werden können. Es gibt also durchaus internationale Vorbilder und Unterschiede, doch der generelle Trend geht dahin, Wasser – besonders in Zeiten wachsender Knappheit – nicht mehr als völlig kostenlose Ressource zu betrachten.

Kritik und Kontroversen um die Wassersteuer

Seit ihrer Einführung ist die Wassersteuer Gegenstand teils heftiger Debatten. Befürworter und Gegner stehen sich mit unterschiedlichen Argumenten gegenüber. Im Folgenden sind die wichtigsten Pro- und Contra-Punkte zusammengefasst:

Argumente für die Wassersteuer:

- Umweltschutz und Lenkung: Befürworter betonen, dass das Entnahmeentgelt dem Wasser einen Wert verleiht und somit Anreize zum Sparen schafft. Nach dem Motto „Wasser ist ein Schatz, kein kostenloses Gut“ soll die Abgabe den verschwenderischen Umgang reduzieren und nachhaltige Technologien fördern. Zudem verkörpert die Wassersteuer das Verursacherprinzip: Wer der Umwelt Wasser entzieht, beteiligt sich an den Folgekosten für deren Schutz.

- Finanzierung von Gewässerschutz: Ein weiterer Vorteil ist die Finanzierung wichtiger Maßnahmen. Die Einnahmen aus der Wassersteuer fließen (idealerweise zweckgebunden) in Renaturierungen, Wasserreinhaltung und Kooperationen mit der Landwirtschaft. Dadurch profitieren Ökosysteme und letztlich auch die Bevölkerung von sauberem Trinkwasser. Dieser gesellschaftliche Mehrwert wird als wichtiger Nutzen angeführt.

- Gerechtigkeit und Allmende-Gut: Wasser ist ein Gemeingut und die Abgabe verhindert eine einseitige Privilegierung großer Nutzer. Das Bundesverfassungsgericht stellte fest, dass die Gebühr sachlich gerechtfertigt ist, da sie einen Nutzervorteil abschöpft: Wer große Wassermengen nutzen darf, erhält einen Sondervorteil gegenüber anderen und es ist gerecht, dafür eine Abgabe zu verlangen. Somit erhöht die Wassersteuer die Gerechtigkeit in der Ressourcennutzung.

- Anpassung an den Klimawandel: Mit zunehmenden Dürren wird Wasser regional knapper. Befürworter argumentieren, dass jetzt der richtige Zeitpunkt sei, um über höhere Entgelte oder eine flächendeckende Einführung nachzudenken, bevor die Probleme eskalieren. Preise könnten dabei helfen, lokale Übernutzungen zu vermeiden und beispielsweise in der Landwirtschaft sparsame Bewässerungsmethoden (Tröpfchenbewässerung etc.) zu begünstigen.

Argumente gegen die Wassersteuer:

- Wirtschaftliche Belastung und Wettbewerb: Die schärfste Kritik kommt von Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft. Für sie bedeutet die Abgabe eine zusätzliche finanzielle Belastung, die insbesondere auf internationalen Märkten die Wettbewerbsfähigkeit schwächt. Deutsche Unternehmen haben ohnehin hohe Produktionskosten, weshalb eine teurere Wassernutzung im globalen Vergleich ein Nachteil wäre. Diese Kritiker verweisen darauf, dass in vielen Ländern – auch in Europa und den USA – Wasser entweder kostenlos oder sehr günstig bereitgestellt wird. Dadurch könnten deutsche Firmen im Wettbewerb zurückfallen.

- Wettbewerbsverzerrung innerhalb Deutschlands: Da einige Bundesländer (noch) keine Wasserabgabe erheben, entstehen auch innerhalb Deutschlands Unterschiede. Unternehmen in Bayern oder Thüringen genießen einen Kostenvorteil gegenüber solchen in Berlin oder Niedersachsen. Die Industrie- und Handelskammern haben deshalb stets davor gewarnt, dass eine Einführung des Wasserentnahmeentgelts den Wettbewerb zulasten der Regionen verzerre, die es erheben. Diese Ungleichheit wurde beispielsweise in Hessen angeführt, als man 2003 die dortige Abgabe abschaffte.

- Geringe Lenkungswirkung: Kritiker bezweifeln den ökologischen Nutzen. Da die Abgabesätze relativ niedrig sind, würden Unternehmen ihr Verhalten kaum ändern – Wasser bliebe trotz Abgabe ein sehr günstiger Rohstoff. Die empirischen Daten (siehe oben) zeigen tatsächlich nur eine moderate Verbrauchsreaktion auf Preisänderungen. Gegner sprechen daher von einer „Quasi-Steuer“ ohne nennenswerte Steuerungswirkung, die vor allem fiskalische Gründe habe. Wenn das primäre Ziel die Einnahmeerzielung ist, wird die Legitimität des Instruments infrage gestellt.

- Kostenüberwälzung und soziale Härten: Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass Versorger die Kosten der Wassersteuer auf die Verbraucher:innen umlegen. Dadurch verteuert sich das Trinkwasser, was insbesondere für einkommensschwache Haushalte problematisch sein kann. Zwar sind die Beträge pro Haushalt gering, doch argumentieren Kritiker prinzipiell gegen jede unnötige Gebührenerhöhung. In der Landwirtschaft könnte eine Besteuerung des Beregnungswassers zu höheren Lebensmittelpreisen beitragen oder kleine Betriebe belasten, was politisch sensibel ist.

- Zweckbindung und Transparenz: Einige bemängeln, dass nicht überall garantiert ist, dass die Einnahmen tatsächlich dem Wasserschutz zugutekommen. In rund der Hälfte der Länder fehlen strikte Zweckbindungen. Fließen die Gelder einfach in den Landeshaushalt, besteht der Verdacht, es handele sich nur um eine versteckte Steuer ohne Mehrwert für die Gewässer. Dieser Mangel an Transparenz schürt Skepsis gegenüber der Abgabe. Umweltverbände fordern daher eine konsequente Zweckbindung aller Mittel.

Wer profitiert, wer ist benachteiligt?

Diese Frage lässt sich nur differenziert beantworten.

Profiteure der Wassersteuer

Im weiteren Sinne profitieren von der Wassersteuer die Umwelt und alle, die von intakten Gewässern abhängig sind – also letztlich die gesamte Gesellschaft, sofern die Maßnahme zum Schutz der Wasserreserven beiträgt. Auch der Staat profitiert in Form von Einnahmen aus den Landeshaushalten, die für wichtige Aufgaben genutzt werden können. Landwirte können profitieren, wenn sie im Rahmen von Wasserschutzkooperationen Gelder für eine umweltfreundliche Bewirtschaftung erhalten. Diese Gelder werden aus den Entgelten finanziert.

Benachteiligt sind vor allem die großen Wassernutzer:

Benachteiligt sind vor allem die großen Wassernutzer: Wasserversorgungsunternehmen zahlen Millionenbeträge, die sie an ihre Kunden weitergeben. Industrielle Großverbraucher aus den Bereichen Chemie, Energie, Papierindustrie und Lebensmittelindustrie haben ebenfalls erhöhte Betriebskosten. Zwar sind die Belastungen in relativen Zahlen meist gering, doch in absoluten Zahlen können etwa für Kraftwerksbetreiber oder Bergbauunternehmen erhebliche Entgeltsummen anfallen. Bislang waren Landwirte oft ausgenommen – doch dort, wo das Entgelt neuerdings auch für Beregnung gilt (wie ab 2024 in Rheinland-Pfalz), sehen insbesondere kleinere Betriebe eine Benachteiligung und fürchten um ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Kollegen in Nachbarländern ohne solche Gebühren.

Es gibt auch politische Profiteure und Verlierer:

Während Umweltpolitiker (häufig von den Grünen oder der SPD) die Wasserabgabe meist vorantrieben, opponierten wirtschaftsliberale Kräfte (FDP, Teile der CDU/CSU) und Interessenverbände der Wirtschaft dagegen. In der öffentlichen Debatte prallen diese Perspektiven regelmäßig aufeinander. So fordern Umweltverbände wie der BUND aktuell eine deutliche Erhöhung der bestehenden Entgelte und deren Einführung in allen Bundesländern, um eine echte Lenkungswirkung zu erzielen. Gleichzeitig mobilisieren Wirtschaftsverbände gegen aus ihrer Sicht überzogene Belastungen. Sie begrüßen, dass in einigen Ländern noch kein Wassercent erhoben wird, und sprechen von „Standortvorteilen“. Diese Kontroverse spiegelt den grundsätzlichen Zielkonflikt wider: Ökologie vs. Ökonomie, Vorsorge vs. unmittelbare Kosten.

Was kann man dagegen tun?

Unabhängig davon, auf welcher Seite man in der Debatte steht, gibt es für Bürger und Unternehmen verschiedene Möglichkeiten, sich politisch und gesellschaftlich zu engagieren und Einfluss zu nehmen.

Informieren und Position beziehen:

Der erste Schritt ist, sich sachlich zu informieren, beispielsweise über die eigene Wassernutzung, die lokale Situation und die Verwendung der Entgelte im jeweiligen Bundesland. Mit fundiertem Wissen können Bürger*innen und Betriebe eine fundierte Position zur Wassersteuer beziehen. Dieser Blogbeitrag und die zitierten Quellen können dabei als Ausgangspunkt dienen.

Petitionen und öffentliche Eingaben:

Eine direkte Einflussmöglichkeit bieten Petitionen. Auf Plattformen wie OpenPetition oder über die Petitionsausschüsse der Parlamente können Anliegen eingereicht werden. Bürger*innen könnten beispielsweise eine Petition starten, die eine Abschaffung oder Senkung der Wassersteuer in ihrem Bundesland fordert – oder umgekehrt die Einführung eines Wasserentnahmeentgelts in den bislang abgabefreien Ländern, um überall gleiche Bedingungen und mehr Wasserschutz zu erreichen. Erfolgreiche Petitionen müssen von den zuständigen Parlamenten behandelt werden und erhöhen den öffentlichen Druck.

Beteiligung am Gesetzgebungsprozess:

In vielen Fällen werden Gesetzesvorhaben im Umweltbereich öffentlich angehört. Als engagierte Bürgerin kann man Stellungnahmen einreichen, an Diskussionsveranstaltungen teilnehmen oder sich über Abgeordnete in die Debatte einbringen. Ein Beispiel: In Thüringen legte die Landesregierung 2012 einen Gesetzentwurf für eine Wasserabgabe vor. Daraufhin gab es massive Einwendungen von Verbänden, Kommunen und Bürgern, wodurch das Vorhaben letztlich gestoppt wurde. Dies zeigt, dass öffentliche Beteiligung Wirkung entfalten kann.

Politische Lobbyarbeit und Verbände

Unternehmen, die von der Wassersteuer betroffen sind, können sich in Branchenverbänden wie der IHK, dem BDEW oder dem Bauernverband engagieren. Diese vertreten die Interessen ihrer Mitglieder gegenüber der Politik. Die Verbände führen Gespräche mit Ministerien und Parlamentariern, erstellen Gutachten und machen auf Probleme aufmerksam. Ebenso arbeiten Umweltverbände (BUND, NABU u. a.) oder Bürgerinitiativen daran, den Gewässerschutz zu stärken, wobei sie oft höhere Entgelte oder eine striktere Zweckbindung fordern. Als Einzelperson kann man solche Organisationen durch eine Mitgliedschaft oder Mitarbeit unterstützen, um der eigenen Stimme mehr Gewicht zu verleihen.

Juristische Wege prüfen:

Die rechtlichen Hürden sind hoch, aber grundsätzlich besteht die Möglichkeit, gegen Abgabenbescheide oder Gesetze zu klagen. In der Vergangenheit haben Unternehmen teils gerichtlich prüfen lassen, ob die Wasserentnahmeentgelte rechtmäßig sind. Zwar bestätigte das Bundesverfassungsgericht die grundsätzliche Zulässigkeit (Stichwort „Wasserpfennig“-Urteil), im Detail könnten jedoch immer wieder Fragen auftauchen, beispielsweise zur Höhe der Sätze oder zur Gleichbehandlung verschiedener Nutzer. Ein betroffener Betrieb könnte vor dem Verwaltungsgericht argumentieren, eine spezifische Regelung sei unverhältnismäßig. Bürger*innen könnten eine Prüfung indirekt über Normenkontrollklagen anstoßen, beispielsweise über Fraktionen im Landtag. Allerdings sollte man sich bewusst sein, dass die Erfolgschancen solcher juristischer Schritte begrenzt sind, solange der Gesetzgeber innerhalb seines Ermessens handelt und die Abgabe als Vorteilsausgleich begründet.

Öffentliche Kampagnen und Bewusstseinsbildung sind wichtig.

Die Macht der öffentlichen Meinung ist nicht zu unterschätzen. Engagierte Bürgerinnen können das Thema Wassersteuer ins Rampenlicht rücken, indem sie sich in den sozialen Medien, mit Leserbriefen oder bei lokalen Veranstaltungen zu Wort melden. Beispielsweise könnten Umweltaktivistinnen eine Kampagne unter dem Motto „Wasser ist kostbar – faire Preise jetzt!” starten und so Druck aufbauen, um die Abgabe in allen Ländern einzuführen oder die Einnahmen konsequent in den Wasserschutz zu investieren. Umgekehrt könnten Kritiker:innen unter Slogans wie „Hände weg von unserem Wasser – keine neue Abgabe” mobilisieren, sollte in ihrem Bundesland eine Einführung geplant sein. Die Plattform Campact hat in der Vergangenheit beispielsweise Aktionen zum Schutz des Trinkwassers vor Privatisierung und Ausverkauf organisiert, was zeigt, dass Wasser ein emotionales und mobilisierendes Thema sein kann. Öffentlichkeitswirksame Aktionen – vom Informationsstand in der Fußgängerzone bis zur Online-Unterschriftensammlung – können Politikerinnen und Politiker zum Nach- oder Umdenken bewegen.

Abschließende Anmerkung

Die Wassersteuer ist ein komplexes und vielschichtiges Thema in Deutschland. Sie betrifft Umwelt- und Wirtschaftsfragen ebenso wie Fragen der Gerechtigkeit zwischen Regionen und Nutzern. Die einen betrachten sie als unverzichtbares Instrument der Wasserschutzpolitik, die anderen als überflüssigen Kostenfaktor. Die Wahrheit liegt vermutlich in der Mitte: Sinnvoll ausgestaltet und zweckgebunden eingesetzt, kann das Wasserentnahmeentgelt einen Beitrag zur nachhaltigen Wassernutzung leisten. Überzogen oder ungerecht verteilt, provoziert es jedoch Widerstand. Klar ist jedoch, dass das Thema Wasserbewirtschaftung angesichts künftiger Herausforderungen (Klimawandel, Bevölkerungswachstum, Industriewandel) an Bedeutung gewinnt. Es lohnt sich daher, wenn sich Bürger*innen und Unternehmen informieren und einmischen. Denn Wasser geht uns alle an – und wie wir es nutzen und schützen, ist eine gesellschaftliche Aufgabe.

Video zum Wassercent in Bayern

Quellenangaben

- ihk-siegen.de

- de.wikipedia.org

- umweltbundesamt.de

- de.wikipedia.org

- vku.de

- bundesumweltministerium.de

- lbbw.de